Ich lade Sie zu einem besonderen Osterspaziergang ein. Nicht frei nach Goethe an der breit dahinfließenden Elbe oder der jetzt noch plätschernden Prießnitz. Kein Eiersuchen auf den Elbwiesen oder im Rosengarten. Es wird einerseits kein räumlich langer Weg. Folgen Sie mir über die Carolabrücke ins Albertinum zu Dresden.

Zeitlich müssen Sie sich jedoch auf eine weite Reise einstellen. Folgen sie mir zwei Jahrhunderte zurück in die Zeit der Romantik, der Unterdrückung alles Nationalen und Freiheitlichen, wo das Familiäre Feste feierte, wo geheime und öffentliche Vereine und Soirees einer gewissen Malerei huldigten.

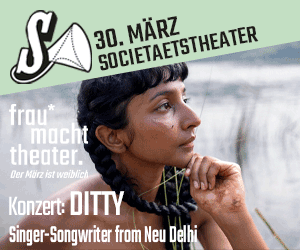

Begleiten Sie mich zu einem Treffen mit dem großen Caspar David Friedrich (CDF)1, dessen 250. Geburtstag sich im Herbst jährt und zu seinem Werk „Zwei Männer bei Betrachtung des Mondes“2, welches viele wohl noch aus der Schule kennen, einem beliebtem Objekt, um Bildbeschreibungen zu lernen.

Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Um 1819/20

Öl auf Leinwand, 35 Zentimeter mal 44,5 Zentimeter, Galerie Neue Meister

Staatliche Kunstsammlung Dresden

Wenn übrigens CDF von Demagogie sprach, dann meinte er den positiv besetzten Begriff des begabten Redners und freiheitlichen Denkers und nicht den verächtlich machenden des „Volksverhetzers“, den die damalige monarchistische Reaktion zur Abschreckung in die Welt setzte und den leider viele noch heute so auslegen.

Ich lade Sie ein auf eine gewagte und streitbare Abenteuerreise durch das Dickicht einer geistigen, scheinbar fernen, aber auch gegenwärtigen Welt, zu einem eben besonderen Osterspaziergang.

Begegnung mit Caspar David Friedrich

Meine Augen verklärten sich. Erst ganz sanft und dann immer stärker wurde mein Geist gezogen. Unsichtbare Hände geleiteten ihn in ein Bildnis. Ich näherte mich zwei Männern. Sie präsentierten mir ihre Rücken, bemerkten mich nicht. Ihre Aufmerksamkeit galt scheinbar etwas Banalem – der kleinen Sichel des sich demnächst entfaltenden Vollmondes und der unweit davon erstrahlenden Venus. Diese präsentierte majestätisch ihre sinnliche Kraft als Abendstern. Die Landschaft um die Männer herum sah unwirklich, ja mystisch aus. Eine halb entwurzelte, dem Tode längst anheimgefallene knorrige Eiche gab der Szene noch etwas Fröstelndes, Bedrohliches, Vergängliches. Doch die beiden Männern vor mir störte das scheinbar nicht. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt dem Mond und der ihn begleitenden Venus.

Der Meister erscheint

Ein kühler Windhauch erfasste mich und ließ mich erschaudern. Ich drehte mich um und erblickte eine Gestalt, die dem einen Mann im Bild ähnelte. Sie trug einen dunkelgrünen Umhang und ein schwarzes Barett auf dem Kopf. Caspar David Friedrich lächelte mich an, klopfte leicht auf meine Schulter und zeigte mit dem linken Zeigefinger auf die beiden Gestalten im Bild.

„Der Rechte, der etwas Ältere, das bin ich. Ich weiß, dass das auf dich wirkt, als sei ich ein eitler Gockel. Bin ich auch. Gebe ich gerne zu.“

CDF kicherte vor sich hin. „In vielen meiner Bilder habe ich mich mal vordergründig und mal hintergründig eingebracht. Und wie man hier sieht, wohl zurecht. Das ist eben meine Art von Unsterblichkeit.“

Ich starrte ihn mit offenem Mund und großen Augen an. Dann überwand ich die mir unangenehm werdende Stille der Sprachlosigkeit.

„Und wer ist das neben Ihnen? Der Jüngere da, der mit dem Gehrock, aus dem ein weißer Kragen hervorschaut. Der hat eine andere Mütze auf dem Kopf als Sie und legt fast zu vertraulich seinen Arm auf Ihre Schulter.“

„Keine falschen Rückschlüsse bitte, mein Lieber. Das ist August Heinrich, mein Lieblingsschüler. Ja, ich unterrichte auch noch an der Königlichen Kunstakademie, diesem Moloch an Neid und Intrigen. Allein vom Bilderverkauf kann ich nicht leben. Die Zeiten sind nicht so günstig für uns Maler. Ich komme schon einigermaßen zurecht dank der Hilfe meiner Freunde Carl Gustav Carus und Johan Christian Clausen Dahl, denen meine vorpommersche Sturheit nichts ausmacht.“

Dann wandte er sich wieder dem Bild zu. „Das auf seinem Kopf ist eine Kranzmütze mit Sturmband, welches, wie man sehen kann, unter das Kinn gelegt ist, ein Widerstandsband gegen die Unbilden nicht nur der Natur, eben die Mode der Studenten von 1819. In jenem Jahr malte ich das Bild. Ganze fünfundzwanzig Lenze lebte August da schon auf Erden. Er war ein zeitgeistlicher Burschenschaftler und wir beide pflegten demagogische Umtriebe.“

Friedrich – ein Demagoge

Friedrich lächelte bei diesen Worten leise in sich hinein.

„Was für Umtriebe?“, fragte ich irritiert.

Nun lachte Friedrich laut auf.

„Demagogische, aufwieglerische natürlich.“

„Sie hetzten also Menschen auf?“

„Ja, so kann man es sehen. Es sind in meiner Zeit nur wenige Jahre her, dass die unsäglichen Leiden der Kriege und Besatzungen, die Zeiten des Hungerns und Mordens endeten und sich seitdem der bleierne Muff der zurückgekehrten Fürsten auf die zarten Pflänzchen der kleinen Freiheiten legte und diese nahezu erstickten.“

Friedrich wies mit der linken Hand auf das Bild.

„Schau genau hin. Das erkennt man an dem bräunlich wabernden Dunst. Und mein August war übrigens nicht nur ein guter Schüler, der vortrefflich zeichnen konnte. Er war auch ein begnadeter Redner in seiner Burschenschaft, ein wahrhaftiger Demagoge. Mich freute es. In meinem Atelier konnten wir richtig frei von Spitzeln über Gott und die Welt und überhaupt über alles reden.“

Die Sicht der Romantiker

„Das widerspricht aber der ganzen melancholischen Grundstimmung des Bildes“, entgegnete ich irritiert. „Ich sah dieses Bild immer als den Inbegriff des Schauens der romantischen Natur.“

Friedrichs Gesicht verfaltete sich.

„Was soll der Blödsinn? Nur weil die Monarchisten ihre alten Pfründe in Wien beim tanzenden Kongress wieder ergatterten, hätten wir Demagogen klein beigegeben, uns in Haus, Familie, Märchen, Wälder, Tabakvereinen, Kaffeehäuser und Mythen zurückgezogen? Natürlich gab es Zensur, Spitzel und Gefängnisse für die, die sich zu weit aus dem Fenster lehnten.

Die Festung Königstein war voll von denen. Und natürlich musste man vorsichtig sein. Aber es gab trotzdem Möglichkeiten, den verhassten Regimen in den deutschen Landen intellektuelle und künstlerische Schnippchen zu schlagen. Das machte sogar einen Riesenspaß. Die Freiheit war nicht tot. Sie vermehrte sich unterirdisch wie ein Pilzgeflecht. Nur das in diesen Jahren die Fruchtkörper Mangelware waren.

Nimm einmal meine Kleidung auf dem Bild. Du nennst sie ‚Altdeutsche Tracht‘. Sie kam in den Befreiungskriegen gegen Napoleon in Mode und verstand sich als ein Zeichen von Widerstand. Die Tracht richtete sich gegen den damals vorherrschenden Stil des französischen Empire und nahm auch Elemente der Reformationszeit auf. Die Hauptfarbe war schwarz. Und in den Befreiungskriegen gaben wir unser Blut für eine goldene nationale Zukunft, die dann leider nicht kam. Doch diese Mode blieb vor allem bei jungen Studenten auch Ausdruck für freiheitliche Bestrebungen gegen monarchistische Restaurationen. Witzig war, just in dem Jahr, als ich dieses Bild malte, wurde diese Mode verboten. Ich habe sie gerettet und für die Ewigkeit festgehalten, übrigens nicht nur in diesem Bild.“

Ins Bild eindringen

Vor dem Hintergrund dieser neuen Einsichten betrachtete ich das Bild noch einmal mit anderen Augen. Die beiden Männer verklärten sich nicht melancholisch, auch nicht in Hinblick auf eine romantische und vergeistigte Haltung zur umgebenden Natur. Scheinbar losgelöst von ihrer Umgebung diskutierten sie über das Naturphänomen des wiederkehrenden, phasenwechselnden Mondes und seines Rendezvous mit der lieblichen Venus. Mystisch gesehen steht der Mond für unsere Gefühlswelt, für das Auf und Ab von Freude und Niedergeschlagenheit, für Glück und Unglück, Liebe und Hass, einem typischen romantischen Dualismus eben.

Und die Venus? Die ist noch merkwürdiger. Für die einen ist sie das Sinnbild für Liebe, Schönheit und Weiblichkeit. Für andere haftet ihr der Makel der weiblichen, undurchschaubaren Gefühlsbetontheit, der alttestamentarischen, verführerischen Verruchtheit und des moralischen Verfalls an. Sie sei eine der Schuldigen, die das klare vernünftige, männlich geprägte Menschenbild der Aufklärung mit Emotionen, Gefühlen, mit Sinnlichkeiten und Sexualität beschmutze. Das sei wohl auch der Tatsache geschuldet, dass ihr Tag länger dauere, als ihr Jahr und dass auf ihr die Sonne im Westen auf- und im Osten untergehe.

„Einige Kunstexperten späterer Zeit haben die Tanne auf der linken Seite und die verknöcherte und abgestorbene Eiche rechterseits als Symbole christlicher und überwundener heidnischer Lebensauffassungen gedeutet“, warf ich ein.

Wie in die Kunst eindringen?

Friedrich lächelte kryptisch.

„Nun, das mag jeder Betrachter sehen, wie es ihm beliebt. Und jeder hat wohl recht. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Wissen aber war und ist für mich immer wichtiger gewesen. Wissen über die Natur, die Technik, die Bauwerke, die Philosophie und Allchemie. Das erst macht den aufgeklärten neuen Menschen aus. Das habe ich aus den Auseinandersetzungen meiner Zeit und aus den Streitgesprächen mit meinen Freunden Kügelgen, Ernst Moritz Arndt, Carl Gustav Carus und Theodor Körner mitgenommen.

Meine Bilder sind also keine Zufallsprodukte, sondern wohl konstruiert. Zahlreiche Naturschilderungen finden sich unter meinen Skizzen und in meinen Bildern. Und von dem Bild da“, Friedrich zeigt dabei auf ‚Zwei Männer bei Betrachtung des Mondes‘, „gibt es mehrere Varianten, sogar eins mit einer Frau.“

„Oje, Herr Friedrich. Mit Ihren aufklärerischen Vorstellungen vom wissenden neuen Menschen wäre ich aber äußerst vorsichtig.“

Das Bild vom Menschen

Friedrich hob irritiert eine Augenbraue nach oben.

„Ich halte es in diesem Fall mit dem antiken Thukydides3„, fuhr ich fort. „Dessen Menschenbild legt die Unberechenbarkeit seiner Handlungen zugrunde. Er meint, dass im Frieden und im Wohlstand die Handlungen der meisten Menschen friedlicher, menschenfreundlicher seien. Krieg und Elend seien dagegen gewalttätige Lehrer und lassen die Menschen aus dem Augenblick des Gefühls heraus handeln.“

„Möglich, habe noch nicht drüber nachgedacht“, sagte Caspar David Friedrich, streichelte dabei sein Kinn und versank in innerer Konzentration.

Nach einer Weile erhob er sich aus seiner geistigen Versenkung.

„Mein Freund, ich halte es in diesem Fall mit Kant4. ‚Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen‘, hat der mal geschrieben. Du machst das jedenfalls. Du bist auch raus aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mir geht es letztendlich um den Sieg der Vernunft, um vernunftgeprägtes Handeln, um Bildung, um Wissenschaft gegen Glauben und Herrscherwillkür.“

Vernunft vs. Gefühl

„Alles gut und schön. Aber wo bleiben da die Liebe, das Mitgefühl, die Vertrautheit, die Freundschaft, die Nächstenliebe, die Sehnsucht, die Freude, der Spaß, das Glück, die Hoffnung? Wo bleiben Trauer, Unmut, die Ängste, der Hass, die Unvernunft, das Unglück, die Langeweile, das faul sein? Wo bleiben unsere Sinne und Gefühle und wo unser Glauben, an wen oder was auch immer?

Sie alle passen nicht wirklich in das Konstrukt der Vernunft. Allein mit Vernunft werde der Mensch kastriert. Damit verlieren wir unser Menschsein. Aber wir haben dies alles doch in uns. Wir drücken es mal so und mal so nach außen aus. Wir können denken, uns Wissen aneignen, lachen und weinen, moralisieren und tolerieren, uns gegenseitig lieben und an die Gurgel gehen, uns gegenseitig umbringen. Wir vermögen Unbekanntes zu erforschen und Unbekannte zu töten.

‚Edel sei der Mensch, hilfreich und gut‘, wie Ihr Zeitgenosse aus Weimar, der Herr Goethe, in einem Gedicht das Idealbild des Menschen formuliert, so sind wir nicht. Werden wir auch nicht. Da kann man noch so viel erziehen und reglementieren wollen. Wir bleiben widersprüchlich und unvollkommen, wir bleiben eben menschlich. Auch ein hoch gebildeter Philosophieprofessor könnte unter bestimmten Umständen seine Partnerin umbringen und dessen Frau kann auch ihn rachedurstig ins Jenseits befördern. Wir lassen uns auch nicht auf Nullen und Einsen reduzieren.“

Caspar David hob die rechte Augenbraue ob meines zuletzt geäußerten Satzes.

„Das ist meine Zeit, meine ziemlich durchmathematisierte und durchökonomisierte Zeit. Läuft aber aufs Gleiche wie bei Goethe raus. Der sogenannte Fortschritt, in welcher Weise auch immer, schafft keine neuen Menschen. Das haben immer mal wieder welche versucht. Wir müssen mit den alten Vorlieb nehmen, mit denen, die jetzt und hier auf Erden wandeln, ob sie uns gefallen oder nicht.“

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, warf Friedrich ein, dabei sein Kinn kraulend.

Wo bleibt die Hoffnung?

„Die Frage ist nur, welche Hoffnung, lieber Herr Friedrich. Eine Welt voll von vernunftbegabten Männern und Frauen als letzte Hoffnung zur Heilung der Welt von den selbstverschuldeten Sünden? Das fände ich furchtbar. Was würde aus denen werden, die nicht dem Klischee des Vernünftigen entsprechen, die Analphabeten sind, die Behinderungen haben, die ein anderes Menschenbild und eine andere Kultur, die sexuell eine andere Orientierung haben, die vielleicht weniger intelligent sind, die nicht unsere Moralprinzipien und Weltanschauungen teilen, die nur intuitiv handeln, die nur essen, schlafen, lieben, die mal fröhlich sein und die Sau raus lassen wollen, die nur ihre Familien durch die Zeiten bringen möchten, ja, die einfach nur leben wollen?

Stecken wir die in Lager oder verbannen sie auf kleine Inseln? Machen wir sie unfruchtbar, damit sie sich nicht vermehren können und unsere Vernunftwelt stören oder eventuell zerstören könnten? Erziehen wir sie zu volksamen Dienern der Vernünftigen? Oder, im schlimmsten Fall, bringen wir sie um? Bestimmt dann eine scheinbar wissenschaftlich gebildete und vernünftige Elite, was zu tun und zu lassen sei, weil sie es angeblich besser wisse, den Überblick habe und deshalb die selbsternannte Macht besitze, im Namen und im Interesse aller entscheiden zu können? Sie wollen doch nur das Beste für uns alle, sagen sie. Fragt sich nur, für wen oder was. In dieser Welt, mein lieber Herr Friedrich, wäre kein Platz für mich und auch nicht für einen Demagogen wie Sie. Sie müssten sich entweder anpassen, untergehen, auswandern oder erhängen.“

Stille breitete sich aus. Dann bemerkte ich einen Hauch, der wie ein laues Sommerlüftchen zart über meinen Kopf strich. Meister Caspar David löste sich langsam auf. Mein Geist kehrte zurück und ich fand mich vor dem kleinen Bildnis „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ im Albertinum in Dresden wieder. Um mich herum wandelten Menschen, blieben mal hier und mal dort stehen, wechselten leise einige Worte zu diesem und jenem Werk und gingen weiter. Ich verschwand zwischen ihnen.

Anmerkungen des Autors

1 Geboren am 5. September 1774 in Greifswald, gestorben am 7. Mai 1840 in Dresden. Sein Grab befindet sich auf dem Trinitatisfriedhof.

2 Das Bild befindet sich neben anderen von Caspar David Friedrich, im Dresdner Albertinum. Es entstand 1818 /1819.

3 Thukydides war ein antiker Geschichtsschreiber und Athener Stratege; lebte von etwa 475 v.Chr. bis etwa 396 vor Chr.

4 Immanuel Kant, ein bedeutender Philosoph der Aufklärung und Professor der Logik und Metaphysik in Königsberg; lebte von 1724 bis 1804 eben dort.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zeigen ab dem 24. August anlässlich des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich die Sonderausstellung „Wo alle begann“ im Albertinum und im Kupferstichkabinett.

Unter der Rubrik „Vor 100 Jahren“ veröffentlichen wir in loser Reihenfolge Anekdoten aus dem Leben, Handeln und Denken von Uroma und Uropa. Dafür durchstöbert der Dresdner Schriftsteller und Journalist Heinz Kulb die Zeitungsarchive in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Der vorliegende Text ist literarischer Natur. Grundlage bilden die recherchierten Fakten, die er mit fiktionalen Einflüssen verwebt.